“Un romanzo che contiene un messaggio dirompente. Un regalo a tutte quelle persone che soffrono per un modello sociale che impone una vita che umana non è”.

di Marco Piracci

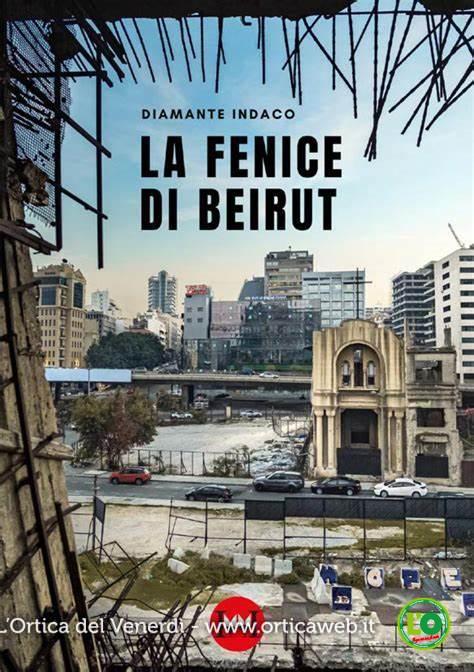

La Fenice di Beirut, primo romanzo di Flaminia Arigoni, in arte Diamante Indaco, non è un testo di facile lettura. Infatti, contrariamente alle mie aspettative, non mi sono trovato davanti il solito romanzo fantasy dallo stile elementare e dalla trama scontata. Al contrario, il testo si compone di un articolato miscuglio di stili letterari incentrati ora sulla riflessione introspettiva, ora su meccanismi descrittivi, ora perfino su una componente di tipo saggistico.

L’autrice che si spinge fino a intrecciare la voce narrante in terza persona con la narrazione della protagonista Demetra, compone un mosaico incentrato su un’ingombrante e pervasiva dimensione onirica volta a gettare in noi il dubbio che, in fondo, sia sempre la stessa Demetra a raccontarci il tutto. Quest’ultima, che andrà nel corso del romanzo ad assumere un ruolo sempre più chiaramente eticamente orientato è un’assassina che uccide «quelle persone che, per il proprio egoismo, stanno mettendo a repentaglio l’intero pianeta e tutte le sue specie»[1]. Per Demetra le forme di oppressione si intrecciano andando a comporre una fitta rete: è per questo che il suo sforzo è volto a liberarci da tutte le forme di dominio, da quelle sociali a quelle sessuali, da quelle ambientali a quelle di specie. Nel libro, queste varie oppressioni sembrano descritte con un acume d’animo appositamente ricercato per farci commuovere.

È esattamente quanto mi è capitato mentre leggevo della «piccola scimmia, chiusa dentro una minuscola gabbia; a malapena riusciva a muoversi lì dentro, povera bestia: era un trofeo, un nuovo prigioniero… perché, secondo quest’assurdo sistema, andava intrappolato»[2]. Proprio le riflessioni di questo tipo, sparse qua e là, mi paiono essere il vero cuore del romanzo, il reale motore della storia di Demetra. E così, leggendo il testo si è costretti a filosofeggiare su frasi come: «Ogni sole o ogni luna al nostro amore sembra che vi appartenga[3]» o come «Nuda e spoglia di ogni arma chimica, non potrebbe davvero fare nulla, nemmeno trafiggere una bestia, perché impotente, la sua è una devastazione, figlia della vigliaccheria[4]» o, ancora: «In realtà, un’anima muore una sconsiderata quantità di volte al giorno. Ma ciò che davvero apprezzo ed amo di un’anima è che, come una fenice, essa rinasce, non soccombe»[5].

È anche per questo, probabilmente, che concludendo la lettura del libro ho avuto la sensazione di avere tra le mani un piccolo capolavoro, una vera ipostatizzazione della libertà artistica. Un testo, è vero, probabilmente non adatto a tutti, oltre che per gli stili di cui ho già detto, anche per il taglio volutamente ossimorico che apparentemente fa coincidere la liberazione con l’atto dell’assassinare e l’amore con la sofferenza, ma che a un’attenta lettura svela la presenza di complessi costrutti della sintassi simili a quelli che hanno reso celebri autori come James Ballard e William Gibson e, soprattutto, di un messaggio di fondo sostanzialmente dirompente e per nulla scontato. Un vero e proprio regalo a tutte quelle persone che soffrono per un modello sociale che impone una vita che umana non è.

Diamante Indaco vive a Ladispoli. Ha composto La Fenice di Beirut in un “periodo molto difficile”, durante i momenti di viaggio sui mezzi pubblici, piccole pause tra il lavoro in magazzino dalle 4 del mattino e il tempo dedicato ai due piccoli figli. Ama le opere dei poeti maledetti, in particolare di Arthur Rimbaud, in cui sente di rispecchiarsi molto.

Diamante Indaco vive a Ladispoli. Ha composto La Fenice di Beirut in un “periodo molto difficile”, durante i momenti di viaggio sui mezzi pubblici, piccole pause tra il lavoro in magazzino dalle 4 del mattino e il tempo dedicato ai due piccoli figli. Ama le opere dei poeti maledetti, in particolare di Arthur Rimbaud, in cui sente di rispecchiarsi molto.

[1] Diamante Indaco, La Fenice di Beirut, IVVI, Vignate, 2023, p. 76.

[2] Ivi, p. 35.

[3] Ivi, p. 41.

[4] Ivi, p. 21.

[5] Ivi, p. 16.